widgets 9. 社会性

集団における自己と他者の関係を良くしようとする傾向、またそのためのいろいろな能力。 社会性が顕著なマーモセットで開拓すべき重要な分野である。社会性には数個の異なる側面がある。 ヒトの研究では Theory of mind が社会性の中心的要素として議論されるが、サルで Theory of mind を調べるタスクの訓練に成功した報告はない。

1)他個体が受ける報酬との相対比較で自分が受ける報酬の主観的価値を決める能力

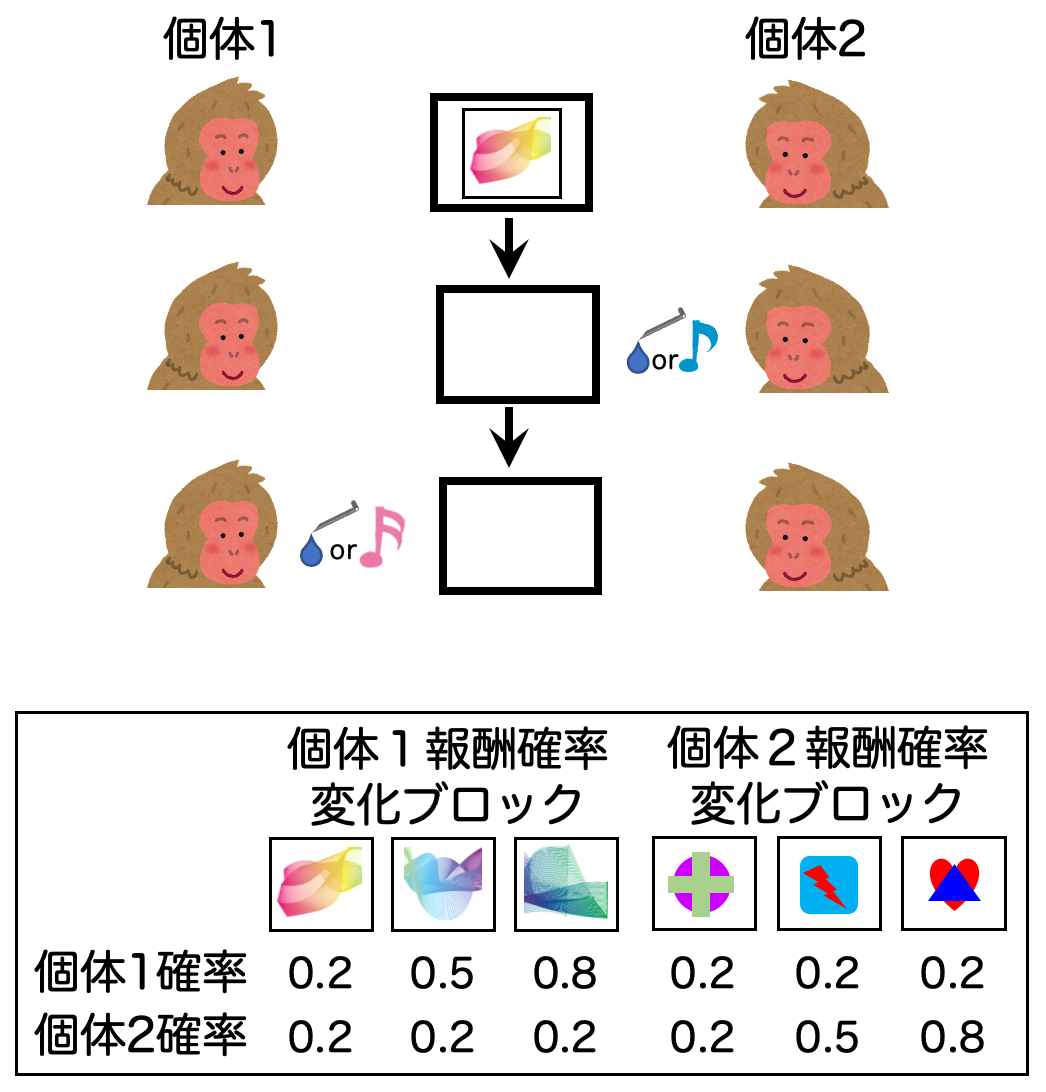

Noritake..Isoda (Nat Neurosci 21: 1452, 2018)

視覚刺激の後、報酬が確率的に出る(視覚刺激が自分と他個体の報酬確率を示す)。 自分の報酬確率が変わるブロックと、相手の報酬確率が変わるブロックがある。 他個体の報酬確率が上がると自分の報酬確率は一定なのにリッキング頻度が下がる(主観的価値が下がる)。

前頭前野内側部(mPFC)では別々の細胞が自分の報酬確率と他個体の報酬確率をそれぞれ表現した。 ドーパミン細胞はふたつの情報を統合し、主観的報酬量を表現した。 局所脳波の解析は情報が主に mPFC→ ドーパミン細胞の方��向に流れていることを示した。

一戸グループ、松崎グループの不公平忌避課題は同じ機能要素をテストするタスクである。

2)第3者間の互恵または独占を観察し認識する能力

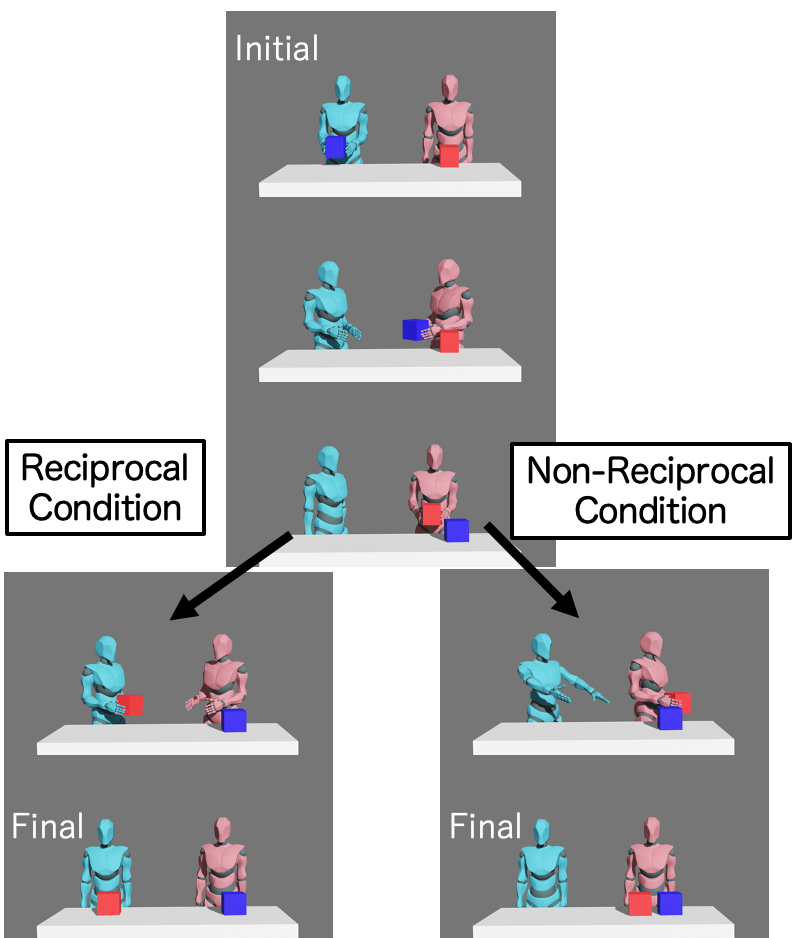

Kawai..Ichinohe N (J Comp Psychol 133:488, 2019)

マーモセットに二人のヒトの間の宝のやり取り(互恵(図左)/独占(図右))を見せ、その後どちらのヒトから餌をもらうか選ばせる。 互恵的なヒトを選んだ。胎生期にバルプロ酸に暴露された自閉症モデルマーモセットではこの能力が失われていた。 マカクはこの区別をしなかった。

3)他個体の行為とその結果を観察し自分の行為選択に使う能力

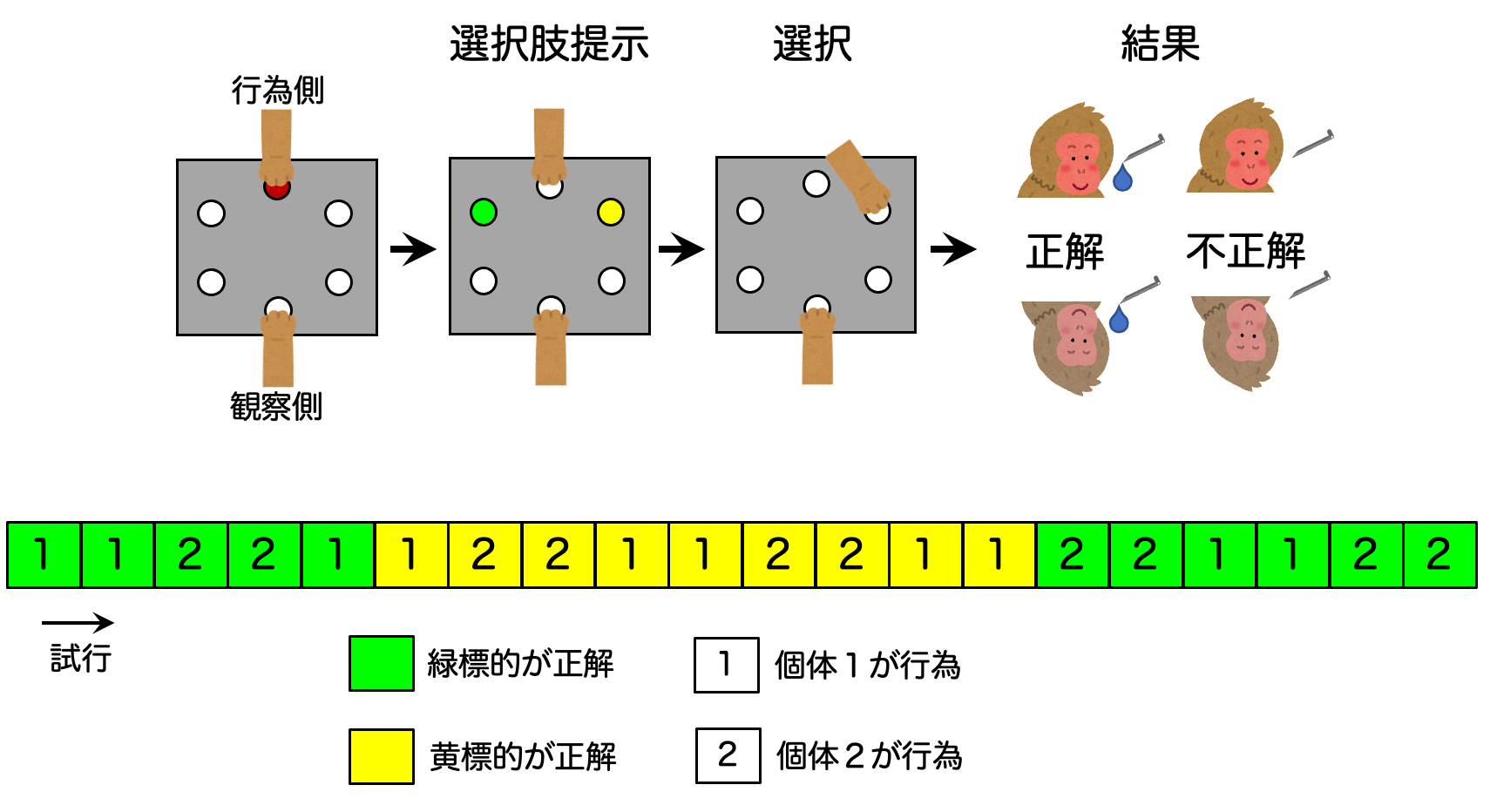

Yoshida..Isoda (Curr Biol, 21: 249-253, 2011)

2 頭のサルが対面。2 個の標的のひとつが正解。5-17 試行ごとに正解位置が変わる。1 頭が標的にタッチ。 他方は手元キーを押し続ける。正解への報酬は両方のサルがもらう。actor は 2 試行ごとに変わる。 相手の行為にだけ反応する細胞が背内側前頭葉(dmFC)(preSMA を含む)にたくさんあった。 同じまたは類似の課題で、Yoshida..Isoda (Nat Neurosci, 9:1307, 2012)は他個体のエラーに反応する細胞が dmFC にたくさんあること、Ninomiya..Isoda (Nat Comm 11:5233, 2020)は、局所脳波の Granger 因果律解析により、運動前野腹側部(PMv)→mPFC の情報の流れを示した。