widgets (詳説)ワーキングメモリーの更新

現在実行中のタスクとの関係で入力情報をモニターし、ワーキングメモリー上の無用になった情報を新しく有用になった情報で置き換えること。ワーキングメモリの維持はモダリティ特異的大脳連合野(例えば、位置なら頭頂連合野、物体なら視覚連合野)で行われるとの説が強い。前頭前野は記憶内容の更新が必要になって初めて必須になる。マカクでは繰り返し刺激を用いた遅延見本合わせ課題に前頭前野が必要であることが破壊実験で示されている。記憶内容の操作の負荷をより大きくするためには自己選択モニター課題がよいかもしれない。

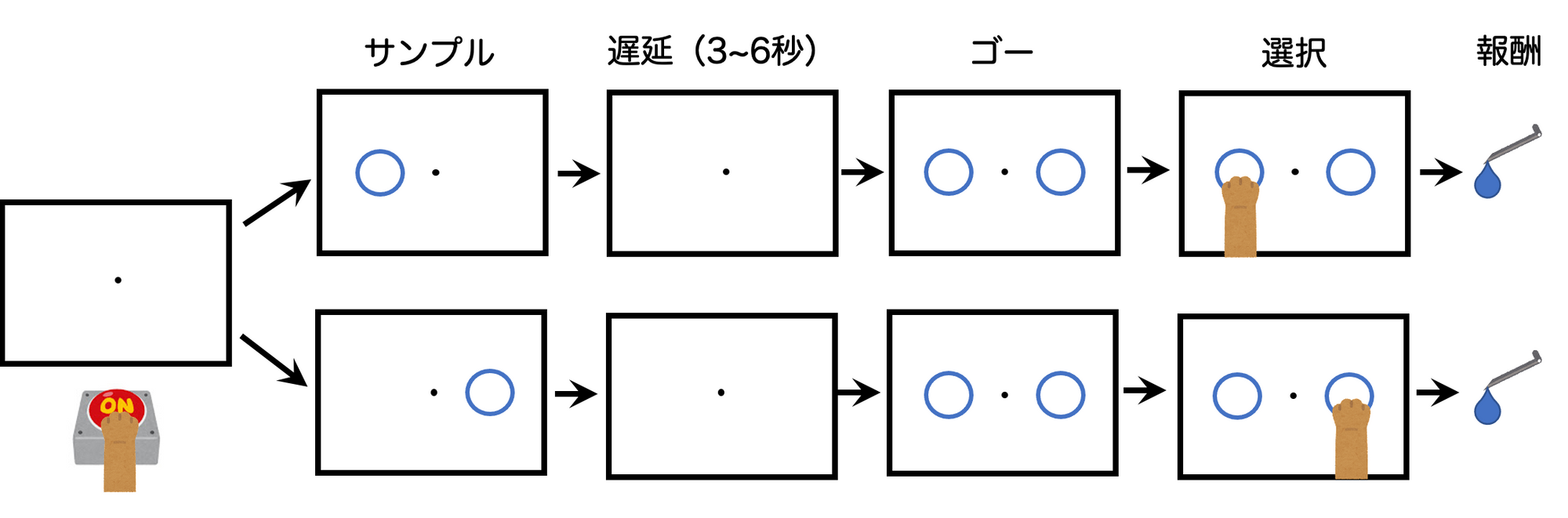

遅延見本合わせ課題

サンプルが提示され消える。遅延後にふたつ(あるいは3以上)の選択肢が提示され、サンプルと同じ位置の選択肢あるいは同じ物体を選ぶ。物体合わせの場合は、数個以下の物体を繰り返し用いる。試行ごとに新しい物体を用いると親近性記憶(認知負荷が低い)を使って回答し、前頭前野には依存しない(周嗅野などの内側側頭葉に依存)。繰り返し使用される刺激を用いた場合には、記憶の維持だけでなく、サンプル提示時に記憶を更新する必要がある。遅延非見本合わせ課題ではふたつの選択肢からサンプルと異なる選択肢を選ぶ。南部らによると、マーモセ��ットは遅延位置合わせは覚えることができるが、遅延色合わせや遅延物体合わせは難しい。遅延位置合わせの場合は動物が遅延期間中の手や体の位置を手掛かりにしてないことの確認が必要。

ワーキングメモリーの維持と操作

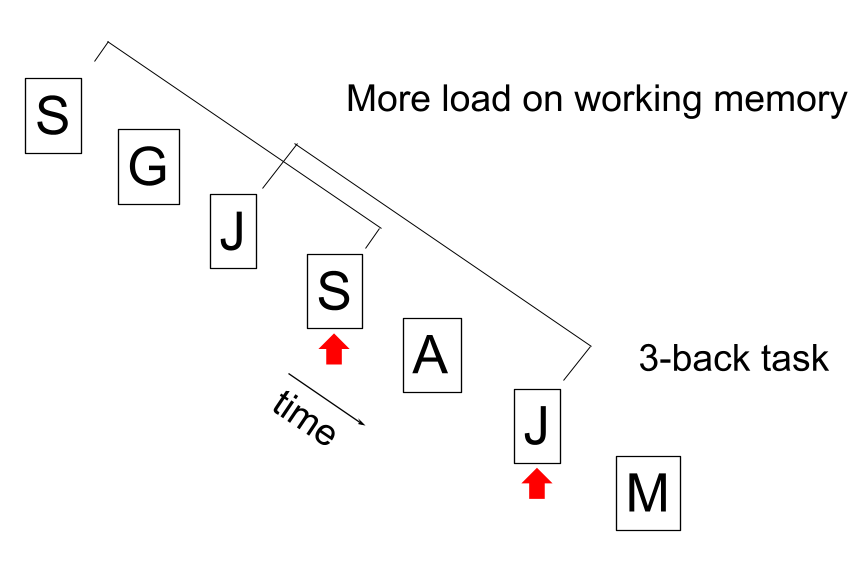

ヒトでは前頭前野損傷の影響は遅延見本合わせ課題には出ない。ヒトの前頭前野機能のテストには N バック課題がよく用いられる。例えば3バックの場合は、現在の刺激が 3 個前の刺激と同じかどうかを答える。最近提示された 3 個の刺激を順番つきで覚えておき、刺激が出るたびに更新する必要がある。ヒトでは2バックでは簡単で3バックで難しくなる。しかし、3バック条件でのメモリー負荷は大きくない。したがって、3バックが難しいのは、情報の維持ではなく、カード提示期に行う操作が難しいためと思われる。しかし、N バック課題では操作の難易度と維持の難易度が独立に変更できない。サルに N バック課題を訓練した報告はない。

Owen, Evans, Petrides (Cereb Corgex 6:31-38, 1996); D’Esposito, Postle, Ballard, Lease (Brain and Cognition 41:66-86, 1999); Wagner, Maril, Bjork, Schacter (NeuroImage 14:1337-1347, 2001); Sakai, Passingham (Nat Neurosci 6:75-81, 2003)など、2000 年前後に、ワーキングメモリーの操作に焦点を当��てた研究がヒトを用いて盛んに行われた。操作としては、提示された無意味文字列をアルファベット順に並び替える、経時的に提示された数個の単語を自分の好みの順に並び替える、経時的に提示された 4 個の刺激の順番を逆向きにする、などが使われた。ワーキングメモリー維持では前頭前野腹外側部の後部が賦活され、ワーキングメモリー内容操作で前頭前野背外側部の賦活が付け加わることを示した。Sakai et al. (2003)は、操作で前頭前野前部と前頭前野腹外側部後部の機能的結合が強まることも示した。

自己選択モニター課題(Self-ordered pointing task)

Owen et al. (1999)は、自己選択モニター課題(Self-ordered pointing task)遂行には、ワーキングメモリーの内容を眼前の刺激と比較する、またそのためにワーキングメモリーの内容を組織化するという、ワーキングメモリー操作の過程が強く含まれ、この過程が前頭前野背外側部の活動と結びついていると主張した。マーモセットでは提示された刺激を逆向きに並べ変えるなどの操作は難し過ぎると思われるが、自己選択モニター課題をマーモセットに訓練した報告はある(Axelsson et al., 2021)。

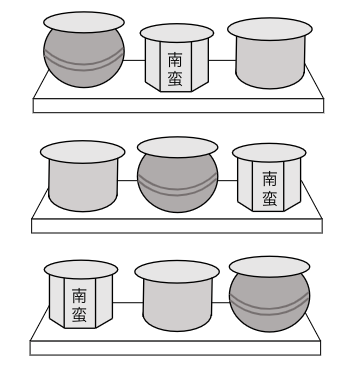

物体版

Petrides (1995) Impairments on nonspatial self-ordered and externally ordered working memory tasks after lesions of the mid-dorsal part of the lateral frontal cortex in the monkey. J Neuroscci 15:359-375.

マカク。それぞれ餌がひとつずつ入った 3 個の入れ物を3回提示。毎回 1 個の入れ物を選び蓋を開けて餌を取ることができる。試行間に 10 秒の遅延。毎回入れ物の場所をランダムに変える。前の試行で餌を取った入れ物に餌は戻さない。3試行で全ての餌を得るためには、前試行で自分が餌を取った入れ物を覚えておく必要がある。前頭前野背外側部後部の両側破壊で成績低下。

タッチスクリーンを使った版に変更できるが、ワーキングメモリーの内容に対応する神経細胞活動を探すには適さないのではないか。

場所版

Axelsson..Roberts, Robbins (2021) Flexible versus fixed spatial self-ordered response sequencing: Effects of inactivation and neurochemical modulation of ventrolateral prefrontal cortex. J Neurosci 41:7246-7258.

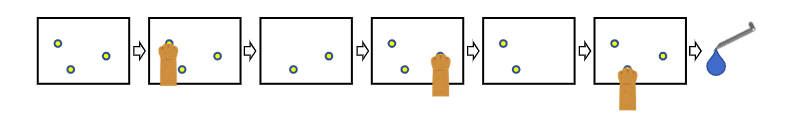

マーモセット。試行ごとにランダムな位置に 3 個の標的が提示される。1 個ずつタッチする。同じ標的を 2 度タッチしてはいけない。前頭前野腹外側部(47/12 野)の機能ブロックで正答率がチャンスに落ちる。前と同じ標的に触る perseveration が主な原因。

認知的計画(cognitive planning)

認知的計画は、ゴールへ向かって行為のシーケンスを構成し、評価し��、選択することである。ヒトでは、ハノイの塔、ロンドン塔などのタスクで認知的計画の能力がテストされてきた。認知的計画の中心にはワーキングメモリーの操作・モニターがある。脳損傷患者の心理学的テストおよび正常被験者のイメージング研究では、ロンドン塔課題の遂行には前頭前野背外側部が強く関与することが示されている。ロンドン塔課題による賦活部位と自己選択モニター課題による賦活部位はほとんど同じであり(Owen, Prog Neurobiol 53:431-450, 1997)、これは両方の課題がワーキングメモリーの内容の操作・モニターを必要とするためであると議論されている。ロンドン塔課題をマカクに訓練した報告はないが、虫明らは認知的計画の別の課題である迷路課題をマカクに訓練することに成功した。ただし、マーモセットを迷路課題で訓練した報告はない。

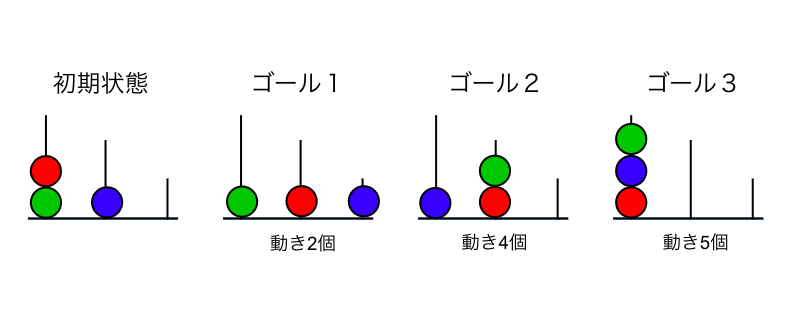

ロンドン塔課題

初期状態からボールを 1 個ずつ動かしてゴールの配置を実現する。ポールの1番上からポールの1番上へしか動かせない。3 個以下の動きで達成できる問題は簡単だが、4 個以上になると難しくなる。

迷路課題

Saito N, Mushiake H, Sakamoto K, Itoyama Y, Tanji J. (2005) Representation of immediate and final behavioral goals in the monkey prefrontal cortex during an instructed delay period. Cereb Cortex. 15(10):1535-46.

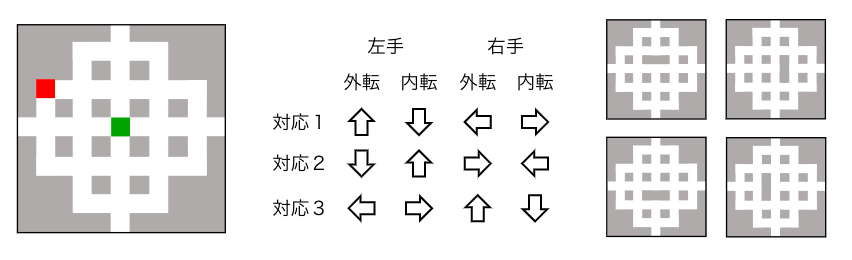

迷路の中心に緑カーソルが現在位置として提示され、次に周辺の8カ所のひとつに赤四角が最終ゴールとして提示される。左右のハンドルの内転/外転で緑カーソルを動かし 3 個の動きで最終ゴールに移動する。ハンドル操作とカーソルの動きの3通りの対応を使った(手の動きの表現とカーソルの動きの表現を区別するため)。各動きにゴー信号(現在位置カーソルが一時的に黄色になる)を与えた。ゴール提示の後、4 個の妨害ブロックのひとつが提示される(ひとつのゴールに対し複数のルートを取らせるため)。したがって、ゴール提示直後の遅延期には採用するルートは決められず、妨害ブロック提示後の遅延期に初めて決められる。

Mushiake et al. (Neuron. 50:631-41, 2006); Sakamoto et al. (J Neurosci. 40(1):203-219, 2020)とともに主溝付近から細胞活動を記録し、妨害ブロック提示後、第1の動き開始前の準備期の活動を解析した。最終ゴールの位置を表す活動に加えて、第1中間ゴールの位置を表す活動、第2中間ゴールの位置を表す活動、第3中間ゴールの位置を表す活動を見出した。初期位置から最終ゴールへの経路を中間ゴールに分解して動きのシーケンスを作り出す過程を神経細胞活動として取り出すことに成功したと思われる。

ワーキングメモリー関連のその他の代表的タスク

Funahashi..Goldman-Rakic (1989) Mnemonic coding of visual space in the monkey’s dorsolateral prefrontal cortex. J Neurophysiol 61:331-349.

マカク。WG の記憶内容に対応する神経活動を示した有名な研究。注視点の周りの8箇所のひとつに手掛かり(四角)が 0.5 秒提示。3秒の遅延の後に注視点が消えたら手掛かりが提示された場所にサッケードする。主溝領域(46 野)の多くの細胞が遅延期に手掛かり刺激の場所特異的な活動を維持した。

Watanabe, Funahashi (2014) Neural mechanisms of dual-task interference nad cognitive capacity limitation in the prefrontal cortex. Nat Neurosci 17:601-611

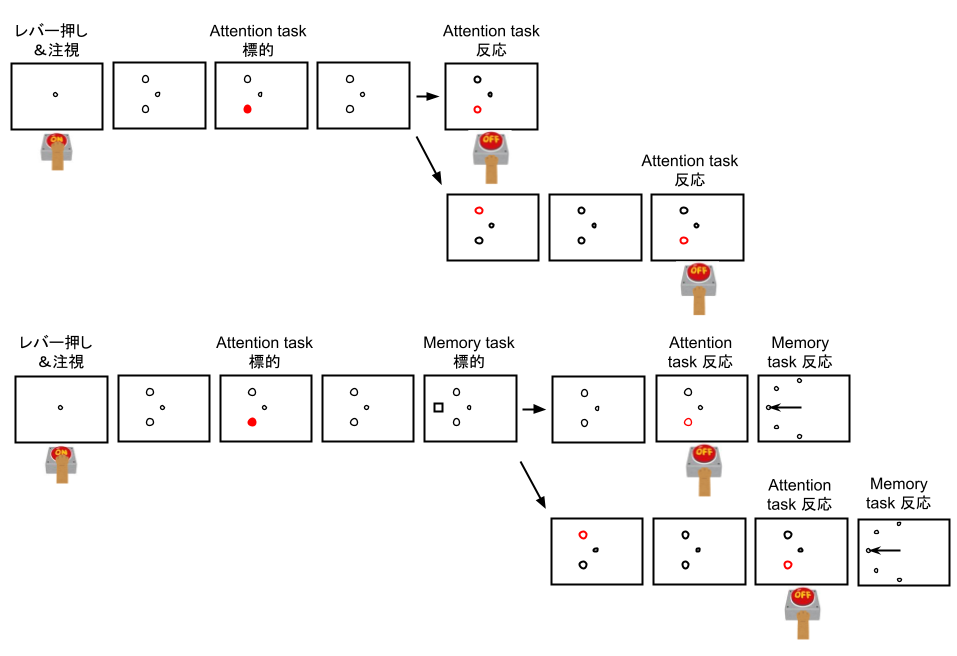

マカク。Dual task。サンプル(赤塗り潰し丸)と同じ位置に標的(赤中抜き丸)が出たらレバーを離す Attention task(赤背景)と、サンプル(白四角)位置にサッケードする Memory task(青背景)を組み合わせた。サルのそれぞれの課題での成績が Dual task で下がった。前頭前野背外側部の細胞活動がそれぞれの課題に関して表す情報量も Dual task で減った。

- Rao..Miller (1997) Ibntegration of what and where in the primate prefrontal cortex. Science 276:821-824.

- Rainer..Miller (1998) Selective representation of relevant information by neurons in the primate prefrontal cortex. Nature 393:577-579.

- Collins, Roberts, Dias, Everitt, Robbins (1998) Perseveration and strategy in a novel spatial self-ordered sequencing task for nonhuman primates: Effects of excitotoxic lesions and dopamine depletions of the prefrontal cortex. J Cog Neurosci 10:332-354.

- Walker, Robbins, Roberts (2009) Response disengagement on a spatial self-ordered sequencing task: efects of regionally selective excitotoxic lesions and serotomin depletion within the prerontal cortex. J Neurosci 29:6033-6041.