widgets (詳説)社会性

集団における自己と他者の関係を良くしようとする傾向、またそのためのいろいろな能力。

Theory of Mind:ヒトの社会性では Theory of Mind がよく議論される。他者の認識の認識である。他者の認識と事実の区別が前提である。側頭頭頂接合部(TPJ)が大事と考えられている。サルにはこの能力がないとする説が強い。

社会性の神経基盤に関する良い総説

Wittmann..Rushworth (2018) Neural Mechanisms of Social Cognition in Primates, Annu Rev Neurosci 41:99-118.

サルを使った社会性の脳科学実験が問題にしているのは以下のような側面。

1)他個体が受ける報酬との相対比較で決まる自分が受ける報酬の主観的価値

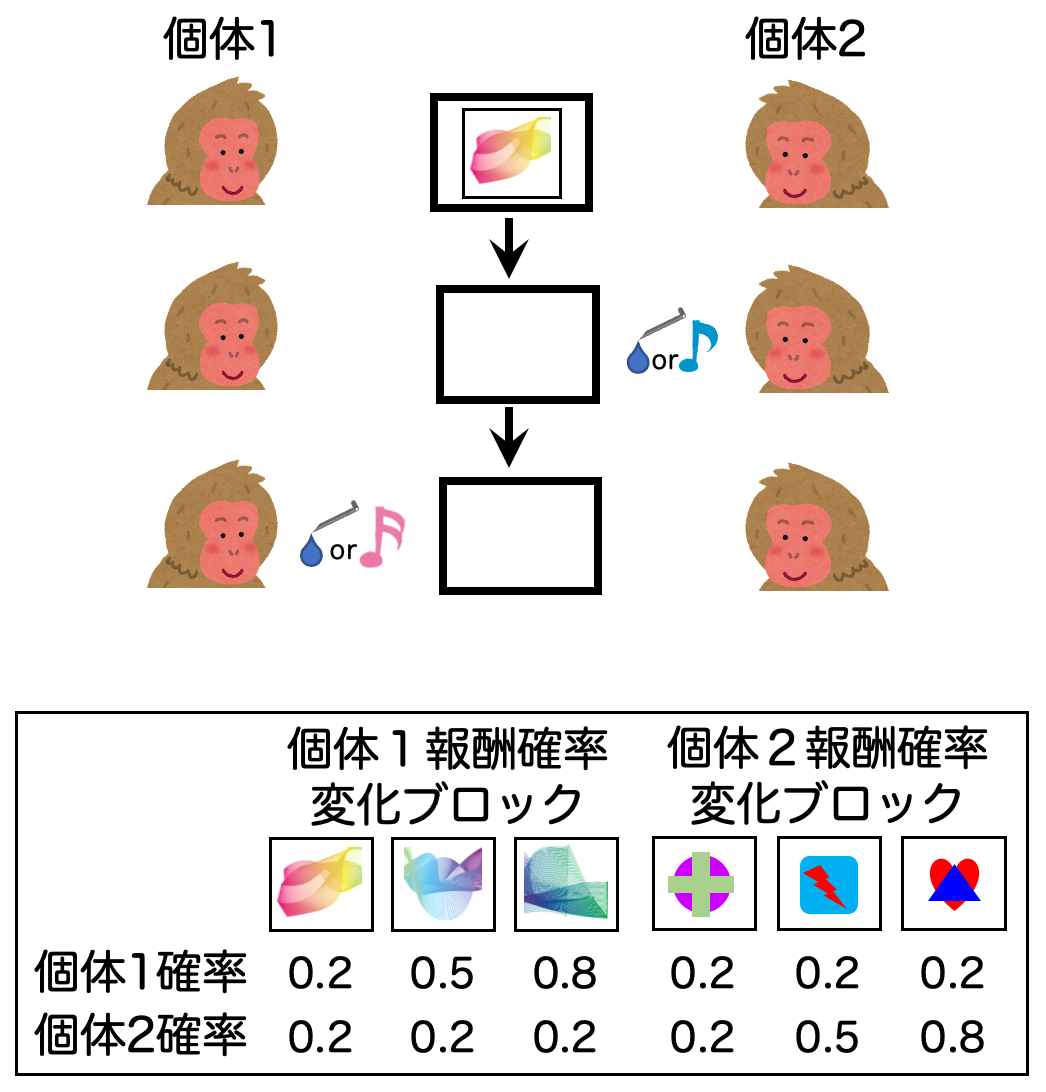

Noritake..Isoda (2018) Social reward monitoring and valuation in the macaque brain, Nat Neurosci 21:1452-1462

マカク細胞活動記録。視覚刺激の後、報酬が確率的に出る(視覚刺激が自分と他個体の報酬確率を示す)。自分の報酬確率が変わるブロックと、相手の報酬確率が変わ��るブロックがあった。他個体の報酬確率が上がると自分の報酬確率は一定なのにリッキング頻度が下がる(主観的価値が下がる)。 mPFC の細胞は自分の報酬確率と他個体の報酬確率を別々に表現する。ドーパミン細胞はふたつの情報を統合し、主観的報酬量を表現する。局所脳波の解析は情報が主に mPFC→ ドーパミン細胞の方向に流れていることを示した。

Yasue..Ichinohe, Kawai (2018) Inequity aversion is observed in common marmosets but not in marmoset models of autism induced by prenatal exposure to valproic acid, Bahav Brain Res 343:36-40.

マーモセット行動。不公正忌避。スプーンを2秒間持つとジュースがもらえる(タスク)。隣の個体が同じタスクで同じジュースをもらっている間はタスクを行うが、隣のマーモセットが自分より良いジュースをもらうのを観察するとタスクを行わなくなる。胎生期に母親がバルプロ酸に暴露された自閉症モデルマーモセットでは、隣の個体がもらうジュースに関係なくタスクをおこなった。

革新脳松崎グループは不公正忌避を機械仕掛け・頭部固定で行い、行動データを取得している。Ca イメージングを行う予定。

Chang..Platt (Front Neurosci 5:27, 2011)

マカク行動。刺激が、報酬が ① 自分だけ、② 相手だけ、③ 両方に出る、④ どちらもなし、に出ることを予告する。サッケード遂行でのエラー頻度は、自分だけ<相手だけ<どちらもなし。好みテストでは、相手だけ>どちらもなし、自分だけ>両方。従って、利他性と独占欲の両方を示した��。

同じ課題で Chang..Platt (PNAS 109:959-964, 2012)は oxytocin の行動への影響を見た。Chang..Platt (Nat Neurosci 16:243-250, 2013)は前頭葉の 3 個の領野から記録した。OFC の細胞は自分への報酬を表した。前帯状回の細胞は自分への報酬、相手への報酬、または両方への報酬を表した。前帯状溝の細胞は相手への報酬またはどちらもなしを表した。Chang..Platt (PNAS 2015)は扁桃核から記録した。

2)協力または独占の選択/第3者間の協力/独占の認識

Yasue..Ichinohe, Kawai (2015) Indifference of marmosets with prenatal valproate exposure to third-party non-reciprocal interactions with otherwise avoided non-reciprocal individuals, Behav Brain Res 292:323-326.

自閉症モデルマーモセットの行動。第3者互恵性判断能力。マーモセットは二人のヒトの間のやり取り(協力/独占行動)を見て互恵的でないヒトから餌をもらうことを拒否した。胎生期に母親がバルプロ酸に暴露された自閉症モデルマーモセットではこの能力が失われていた。

Kawai..Ichinohe (2019) Common marmosets (Callithrix jacchus) evaluate third-party social interactions of human actors but Japanese monkeys (Macaca fuscata) do not, J Comp Psychol 133:488-495.

マーモセット行動。第 3 者同士の協力/独占行動を観察して、自分の行動に使うことができた(協力するヒトを餌提供者として選ぶ)。マカクはできなかった。

Burhart..Schaik (2007) Other-regarding preferences in a non-human primate: common marmosets provision food altruistically. PNAS 104:19762-19766.

マーモセット行動。2 個体が左右の檻にいる。檻の前に 2 個の餌皿の乗った台がおかれ、1 個体だけが引き寄せることができる。2 個の台が上下にあり、1 方の台では相手の側の皿に餌があり、他方ではない。両方とも自分の側の皿には餌がない。1台だけ引き寄せる。マーモセットは相手の側に餌がある台を選ぶ傾向があった(自分は餌を得ることがないのに)。相手が檻にいないときに比べ、いるときの方が選択割合が約 20%大きかった。チンパンジーはグループ内の他個体に餌を渡さないことが知られているので、ヒトとマーモセットを含む一部の種に特異的な行為である。

Haroush, Williams (2015) Neuronal Prediction of Opponent’s Behavior during Cooperative Social Interchange in Primates Cell 160:1233-1245

マカク細胞活動記録。Prisner’s dilemma game。2頭が隣同士に座る。スクリーンに提示された2つの刺激(cooperate と defect を意味する)のどちらかをジョイスティックで、順番に選ぶ。相手の選択は2頭とも選択した後に初めて表示する。2頭がともに cooperate を選ぶと、2頭ともに中量のジュースを得る。1頭��が cooperate、他方が defect を選ぶと、defect を選んだサルが大量のジュース、cooperate を選んだサルが少量のジュースを得る。両方が defect を選ぶと両方とも少量のジュースを得る。

相手が defect を選んだ次の試行では defect を選ぶ傾向があった。また、両方が cooperate を選んだ次の試行では cooperate を選ぶ傾向があった。

dACC には自分の選択を表す細胞と、相手の選択の推測(選択表示の前)を表す細胞があった。

3)他個体の行為とその結果を自分の行為選択に使うこと

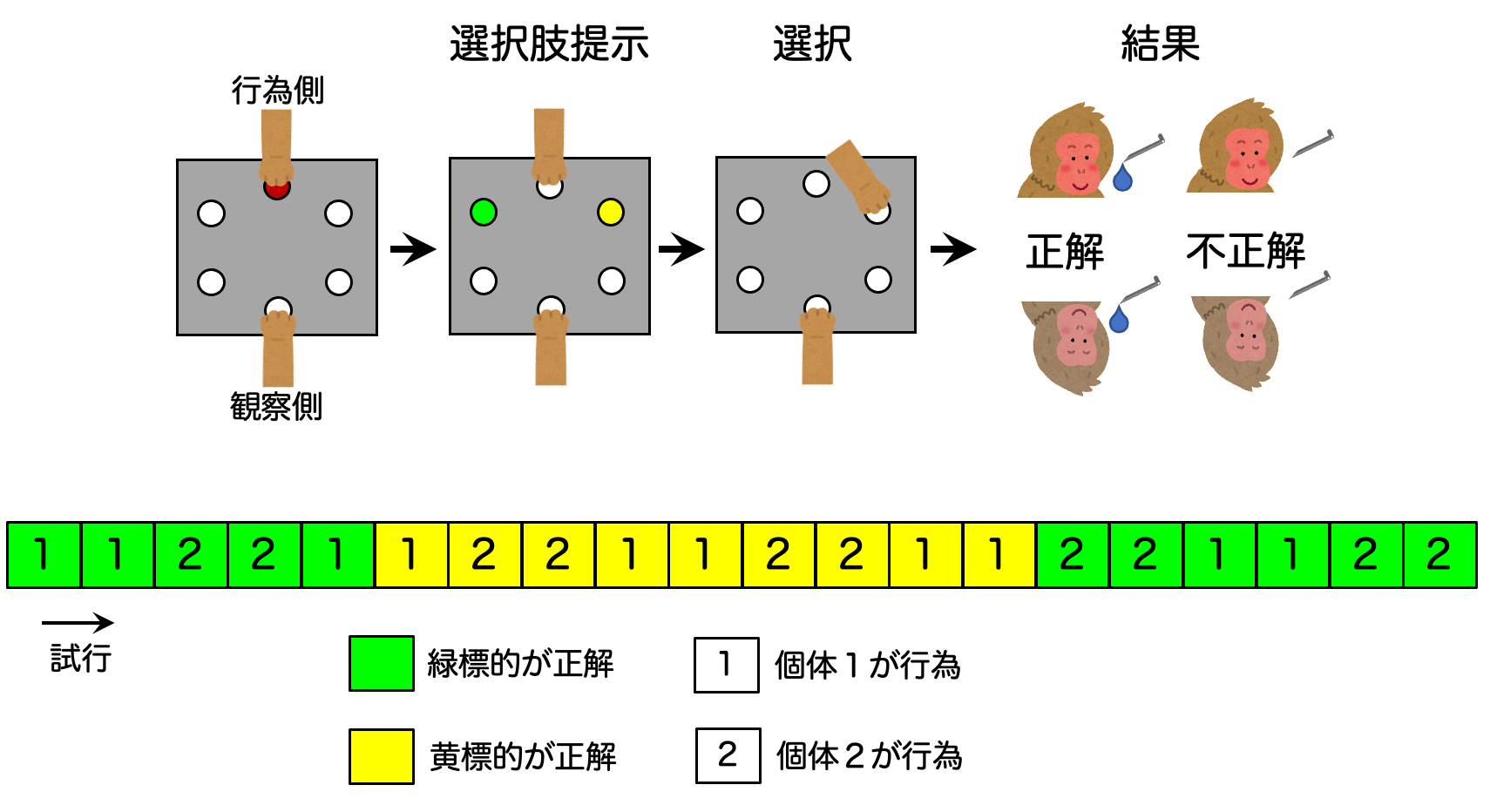

Yoshida..Isoda (2011) Representation of others’ action by neurons in monkey medial frontal cortex, Curr Biol, 21:249-253

マカク細胞活動記録。Role-reversal choice task。2 頭が対面。2 個の標的のひとつが正解。5-17 試行ごとに正解が変わる。1 頭が標的にタッチ。他方は手元キーを押し続ける。正解への報酬は両方のサルがもらう。actor は 2 試行ごとに変わる。

自分の行為よりも相手の行為に選択的に反応する細胞が dmFC (preSMA を含む)にたくさんあった。

Yoshida..Isoda (2012) Social error monitoring in macaque frontal cortex, Nat Neurosci, 9,1307-1312 は同じタスクで、他個体のエラーに反応する細胞が dorsomedial FC にたくさんあることを示した。 Ninomiya..Isoda (2020) A causal role for frontal cortico-cortical coordination in social action monitoring, Nat Comm 11:5233 は同じタスクで標的を 3 個にし、actor を 3 試行ごとに変えた。 ブロックごとに相手をサルのビデオ(FA)または物のビデオ(FO)に置き換えた。mPFC と PMv(弓状溝の後ろ)に自己運動タイプ、相手運動タイプ、ミラータイプがあった。 mPFC では相手運動タイプが多かった。局所脳波の Granger 因果律解析により、実物のサルを相手にしたブロックで PMv→mPFC の情報の流れを示した。 PMv→mPFC を投射特異的機能ブロック(Tet-On TeTX)すると、相手エラー後の試行における正答率が下がった。

Ninomiya..Isoda (2021) A causal role for frontal cortico-cortical coordination in social action monitoring, PNAS 118:e2109653118 は 2020 と同じタスクで側頭葉から記録。midSTS の fundus と背側壁に相手の行為に反応する細胞が集まっていた。これらの細胞の反応は他個体をビデオにすると著しく減弱した。

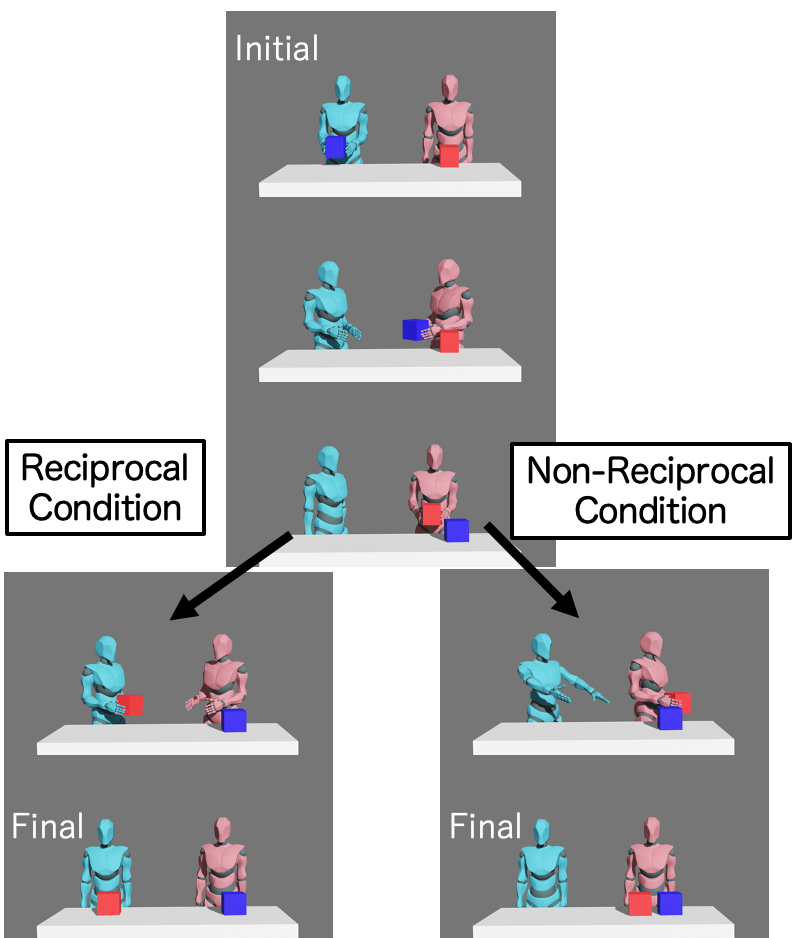

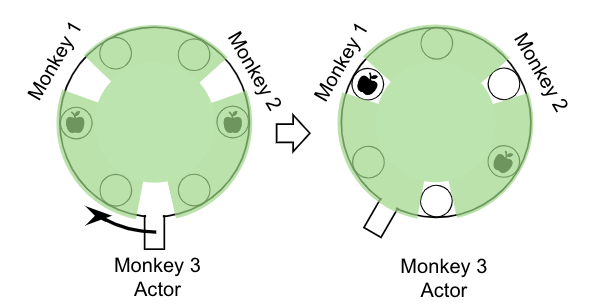

Baez-Mendoza..Williams (2021) Social agent identity cells in the prefrontal cortex of interacting groups of primates. Science 374:eabb4149

マカク細胞活動記録。3頭が回転丸テーブルを囲んで座る。テーブル上部(透明)には穴があり、穴の位置にテーブル下部の餌が来ると餌を得られる。 テーブル下部を回転するバーは餌をえる可能性のないサルだけが操作できる。バーの回す方向によって、残りの 2 頭のどちらかだけが餌をえる。自分に餌をくれた相手に餌を与える相互恩恵的傾向があった。

dACC(前帯状溝上壁)には、自分の報酬、他者の報酬、特定の他者の報酬、行為などの情報を表す細胞があった。

その他の文献

Sliwa, Freiwald (2017) A dedicated network for social interaction processing in the primate brain, Science 356:745-749

マカク fMRI、マカクが集団行動をしている動画を見るときの活動を、マカクが物体を相手に行為している動画を見るときの活動と比較して、STS、PFC 前部、ACCg、dmPFC を特定した。

Schaeffer..Freiwald, Everling (2020) Face selective patches in marmoset frontal cortex. Nat Commun 11:4856

マーモセット fMRI。マーモセット顔静止画。目を背けているときに比べ目が合っているときにより強く活動するスポットが前頭葉外側部・内側部、側頭葉にあった。

Hosokawa, Watanabe (2012) Prefrontal neurons represent winning and losing during competitive video shooting games between monkeys, J Neurosci 32:17662-7671

射的課題。サル相手の方がコンピュータ相手のときより成績が高かった。前頭前野背外側部の細胞活動もサル相手の方が選択的だった。

Barraclough..Lee (2004) Prefrontal cortex and decision making in a mixed- strategy game, Nat Neurosci 7:404-410

マカク細胞活動記録。The matching penies game。左右どちらかの標的をサッケードで選ぶ。コンピュータの選択と同じだ��と報酬を得る。コンピュータがランダムに標的を選んでいるときはサルは右を選ぶ傾向があった。コンピュータがサルの選択を分析してなるべく報酬を少なくしようとすると、サルはランダムに標的を選ぶ(最適戦略)ようになった。このとき、主溝領域に前試行のサルの選択および結果を表現する細胞があった。

Lee et al (2005) Learning and decision making in monkeys during a rock-paper-scissors game, Cog Brain Res 25:416-430 では Rock-paper-scissors game に高度化した。 Seo..Lee (2014) Neural correlates of strategic reasoning during competitive games, Science 346:340-343 は The matching penies game を複雑化した課題を用いて、前頭前野の背外側部、背内側部、背側前帯状皮質、尾状核、側坐核から記録した。背内側部の細胞活動がサルの行動と一番よく相関した。 Abe, Lee (2011) Distributed Coding of Actual and Hypothetical Outcomes in the Orbital and Dorsolateral Prefrontal Cortex, Neuron 70:731-741 は、Rock-paper-scissors game で、選択後に非選択標的についても仮想報酬量を示した。 サルの次試行での選択は前試行での仮想報酬に影響を受けた。背外側 PFC と眼窩野の細胞のフィードバックへの反応が仮想報酬の情報を反映した。

Falcone..Genovesio (2017) Neural activity in macaque medial frontal cortex represents others’ choices, Sci Rep 7:12663

マカク細胞活動記録。スクリーン中心の円にタッチすると横棒、次に2つ��の正方形標的が現れる。 横棒が消えたら、前試行での正答標的と異なる標的にタッチすると正答。正答標的は次試行に残り、もうひとつの標的が現れる。 標的の可能位置は4ヶ所。ヒトは1〜3試行、サルは2〜6 試行続けて選択する。 サルは自分が選択しても、ヒトが選択しても報酬を得る。内側前頭前野(8Bm と 9m)から記録すると、サルの行為だけに反応する細胞、ヒトの行為だけに反応する細胞、両方の行為に反応する細胞があった。補足運動野から前に行くにつれて両方の行為に反応する細胞の比率が増えた。